Paul Vecchiali, son dernier grand entretien au "Film Français"

Date de publication : 19/01/2023 - 09:30

Pour rendre hommage au cinéaste qui vient de disparaître, Le Film français publie en accès libre l'entretien qu'il nous avait accordé le 29 avril 2022, à l'occasion de la sortie en salle de son dernier opus et la publication de ses mémoires.

Pourquoi avoir eu envie de raconter l’histoire de Pas…de quartier qui est sorti le 27 avril ?

Cela m’est venu comme cela. En fait, je suis un instinctif. J’ai eu en fait l’envie de faire quelque chose contre l’homophobie et que cela ne se sente pas vraiment. Je voulais que cela soit discret aussi. Je souhaitais aussi un beau rôle à Ugo Broussot…car c’est quelqu’un que j’estime énormément à la fois comme acteur et comme homme, retrouvez Mona Heftre depuis Change pas de main. Ces pulsions m’ont donné peu à peu envie de raconter aussi cette histoire.

Le film est ponctué de moments musicaux chantés. Vous présentez celui-ci comme un « musico drame » et pas comme une comédie musicale. Pourquoi ?

Il y a de la musique, du drame, ce n’est pas du music-hall, même si il y a quelques influences. Cela pourra décontenancer le public de faire du « parler chanter » par opposition au playback. J’ai l’habitude de dire que quand les mots deviennent impudiques, la chanson les amoindris.

Comment avez-vous justement travaillé cette composition particulière ?

Cela fait 60 ans que je travaille avec Roland Vincent. Fin 1969, j’avais écrit L’étrangleur et je pensais à Leo Ferré pour la musique. Mais il m’avait fait répondre qu’il n’aimait pas faire de musique de films. Mais que par curiosité, il lirait bien mon scénario. Il a alors souhaité faire la musique et m’a invité à voir son récital ou il m’a fait part de son enthousiasme sur le projet. Son secrétaire m’a alors dit en me raccompagnant "Ne l’écoutez pas, il ne le fera jamais, il n’a pas le temps". Cela m’a glacé. J’ai pensé alors à une comédienne chanteuse, Jacqueline Dano qui m’a aussi dit connaissant Ferré qu’il ne la ferait pas. C’est elle qui m’a parlé alors d’un jeune mélodiste. C’est comme cela que j’ai rencontré Roland Vincent. J’ai toujours fait mes musiques de films avant mes tournages.

Et comment écrivez-vous ?

J’écris un premier jet en deux trois jours. Indiscutablement, cela devait murir en moi. Une fois que j’ai terminé cet exercice. Je relis, je cherche les erreurs, les incohérences. Ensuite, je fais venir les comédiens pour une lecture à plat. C’est capital pour moi. Les mots, c’est comme les vêtements, cela va. Ou pas. Nous discutons ensemble et nous validons. Nous partons ensuite sur une deuxième lecture à plat. C’est un peu l’orchestration. On parle pause, silence, rythme. Après, on y touche plus. La direction d’acteurs se résume ensuite à une gestuelle.

Dans quel contexte économique s’est fait Pas…de quartier ?

J’ai vendu ma villa en viager, sans rente, pour avoir plus d’argent. Mais j’en n’avais pas assez. J’ai demandé à mes amis polytechniciens de m’aider, ce qu’ils ont fait. Le budget est de 480 000€, sans salaire pour moi. Je ne me suis fait payer ni comme monteur, ni comme directeur de production. Toute ma retraite vient de la télévision ou je me faisais payer très cher. Je vais distribuer moi-même ce film, comme les trois précédents. Et je n’ai pas perdu d’argent. Là, je risque d’en perdre mais ce n’est pas grave.

Vous travaillez souvent avec très peu de budget. Comment faites-vous ?

Je travaille sans argent ! C’est une chose qui ne se fait jamais. Avec le salaire de certains réalisateurs, je fais deux films !

En parallèle de la sortie de votre film, vous sortez vos mémoires…

Pendant le confinement, beaucoup d’éditeurs m’ont contacté. Au final, je vais avoir cinq ouvrages qui vont sortir plus mon autobiographie. C’est Jean-Paul Barriolade, qui va les publier en deux tomes. Elles font 1400 pages. Je les ai écrites très rapidement.

On est impressionné par la richesse des détails qui accompagnent ses souvenirs…certains remontant à il y a 80 ans…

J’ai beaucoup de mémoire. C’est ce qui m’a permis d’aller jusqu’à Polytechnique sans pratiquement jamais vraiment travailler. J’écoutais juste en classe. Et pourtant, je suis aussi un grand bosseur !

Il n’y a guère de cinéastes en France qui ait fait Polytechnique…Qu’est ce que ce cursus vous a apporté comme réalisateur ?

A Polytechnique, je ne faisais rien. J’y ai pourtant appris le sens de l’organisation. Les connaissances, pour que l’on les retienne bien, il faut qu’elles soient organisées. Quand un obstacle se présente, je sais rebondir. Je suis rentré de la guerre d’Algérie fin 1959. Là-bas, j’ai résolu beaucoup de problèmes au quotidien. Bizarrement, je dirais que c’est là que j’ai appris le métier de producteur, en faisant sans le savoir des plans de travail ou des plans de financement. C’est en voyant A bout de souffle de Godard, mais aussi Lola de Jacques Demy qui est devenu ensuite mon meilleur ami, que je me suis dit que je pouvais passer à la réalisation. C’est ce que j’ai fait en 1961 avec Les petits drames. Un film perdu, hélas…

Dans tout votre récit, il y a toujours une référence à un film qui vous a accompagné ou marqué…le cinéma irrigue votre vie.

C’est sûrement pour cela que j’ai appelé ces mémoires Le cinéma français, et moi, et moi. En effet, le cinéma est ma vie. A cinq ans, j’ai vu mon premier film, Gaspard de Besse (un film d’aventures signé André Hugon sorti en 1935, ndlr). A six ans, je suis tombé amoureux de Daniele Darrieux en voyant Mayerling (un film de Anatole Litvak présenté en 1936 ; ndlr). Je l’ai vu deux fois en une seule journée. En sortant de la salle, j’ai dit à ma mère : «"je ferais du cinéma". Pourquoi ? pour rencontrer Danielle Darrieux. Après, je n’ai vécu que par et pour le cinéma.

Il y a un terme qui est un peu oublié aujourd’hui, c’est celui de "muse ". Certaines actrices ont été pour vous ces muses. On pense évidemment à Danièle Darrieux, mais aussi à Hélène Surgère ou à Marianne Bassler ?

J’ai tourné avec 472 comédiens à ce jour…Danièle Darrieux, cela a été clairement de la fantasmagorie. Pour Hélène Surgère, je l’ai rencontré sur un roman photo que je dialoguais. J’ai vu ses jambes, qui ressemblaient à celles de Marlène Dietrich et je n’ai eu de cesse ensuite de vouloir la rencontrer. Je lui au proposé Les ruses du diable (en 1966, ndlr). Elle a d’abord refusé puis a accepté de faire un jour de tournage. Cela a démarré comme çà et la rencontre a été fulgurante. J’ai trouvé de suite une comédienne discrète et présente, convaincante et convaincue. Mais je n’ai pas pensé à elle toujours systématiquement. Pour Corps à cœur (en 1979, ndlr), j‘avais pensé d’abord à un duo Alain Delon/Francoise Fabian. C’est en lui racontant l’histoire que je l’ai vu troublée. Elle s’est imposée.

Dans vos mémoires, vous parlez aussi très bien des autres cinéastes. Avec une même passion pour saluer certains, mais aussi en n’étant guère tendres avec d’autres…

Je vais surprendre mais je dirais que je suis davantage un cinéphile qu’un cinéaste. Aujourd’hui encore, je vois trois films par jour. Quand je n’aime pas un réalisateur, je le qualifie de cinéaste Canada Dry…Je ne dis pas que j’ai raison. C’est mon point de vue et il est passionné.

On parle aujourd’hui beaucoup de cinéastes qui passe à la fiction télé. Vous, vous avez très tôt commencé en travaillant pour le petit écran, et en ne le dénigrant jamais. Ce qui n’était pas forcément si courant à vos débuts chez les cinéastes, dit "purs et durs" ?

La série Les jurés de l’ombre, que j’ai tourné en 1989 pour Antenne 2 est l’une de mes œuvres dont je suis le plus fier. Je regrette que l’on ne puisse pas la ressortir en dvd. C’est l’INA qui en a les droits et qui les bloquent. J’ai même essayé d’aller au tribunal de grande instance sans succès pour résoudre ce problème. En même temps, j’ai eu aussi des déconvenues. J’avais travaillé avec Jean-Pierre Guerin sur une série de courts-métrages tirés des œuvres de Régine Desforges pour France 3. Nous étions tous content du résultat. Il m’a alors proposé de réaliser deux épisodes de la collection Imogène. Au bout d’une semaine, j’ai compris que je ne pourrais rien tirer de Dominique Lavanant, qu’elle était la patronne. Là, cela a été un contre-emploi pour moi.

Vous avez une vie tellement riche, pleine de rencontres. Vous n’avez jamais eu l’envie d’en faire un film. Ou, en tout cas, vous inspirer de certaines périodes, pour en faire quelque chose ?

Quand j’ai préparé En haut des marches, j’ai pris rendez-vous avec la télé en leur proposant de faire une série autour de l’histoire de ma vie dont En haut des marches serait la conclusion au cinéma. L’inverse de ce que l’on fait généralement. Tout le monde a trouvé l’idée originale mais a eu peur. Ils ont toujours peur de toute façon. Mais voulait, en fait, faire En haut des marches en fiction. Mais j’ai préféré le faire au cinéma.

Vous êtes le doyen des réalisateurs français en activité. Aujourd’hui, après Pas…de quartier et vos mémoires, vous avez envie de quoi ?

Jacques Rozier est plus âgé que moi, mais il ne travaille pas. Moi, en tout, cas j’ai envie de continuer. J’ai tout d’abord l’envie de faire un film, Au nom du père, avec Pascal Cervo en un jour. On se mettrait d’accord sur un cadre et tout le reste serait improvisé. Ensuite, je vais vendre mon catalogue Dialectik et l’arrêter. Et partir ensuite sur un autre film. Il sera tiré d’un roman qui est tombé dans le domaine public. Isabelle Huppert, Pierre Arditi et Olivier Marchal ont déjà donné leur accord pour jouer dedans. Il sera produit par Frédéric Corvez de Urban Films. C’est Charlotte Vande Vyvre qui sera la productrice déléguée. Ce sont des gens formidables. Cela fait 45 ans que je veux raconter cette histoire. J’espère juste que la Covid me foutra la paix !

Cela m’est venu comme cela. En fait, je suis un instinctif. J’ai eu en fait l’envie de faire quelque chose contre l’homophobie et que cela ne se sente pas vraiment. Je voulais que cela soit discret aussi. Je souhaitais aussi un beau rôle à Ugo Broussot…car c’est quelqu’un que j’estime énormément à la fois comme acteur et comme homme, retrouvez Mona Heftre depuis Change pas de main. Ces pulsions m’ont donné peu à peu envie de raconter aussi cette histoire.

Le film est ponctué de moments musicaux chantés. Vous présentez celui-ci comme un « musico drame » et pas comme une comédie musicale. Pourquoi ?

Il y a de la musique, du drame, ce n’est pas du music-hall, même si il y a quelques influences. Cela pourra décontenancer le public de faire du « parler chanter » par opposition au playback. J’ai l’habitude de dire que quand les mots deviennent impudiques, la chanson les amoindris.

Comment avez-vous justement travaillé cette composition particulière ?

Cela fait 60 ans que je travaille avec Roland Vincent. Fin 1969, j’avais écrit L’étrangleur et je pensais à Leo Ferré pour la musique. Mais il m’avait fait répondre qu’il n’aimait pas faire de musique de films. Mais que par curiosité, il lirait bien mon scénario. Il a alors souhaité faire la musique et m’a invité à voir son récital ou il m’a fait part de son enthousiasme sur le projet. Son secrétaire m’a alors dit en me raccompagnant "Ne l’écoutez pas, il ne le fera jamais, il n’a pas le temps". Cela m’a glacé. J’ai pensé alors à une comédienne chanteuse, Jacqueline Dano qui m’a aussi dit connaissant Ferré qu’il ne la ferait pas. C’est elle qui m’a parlé alors d’un jeune mélodiste. C’est comme cela que j’ai rencontré Roland Vincent. J’ai toujours fait mes musiques de films avant mes tournages.

Et comment écrivez-vous ?

J’écris un premier jet en deux trois jours. Indiscutablement, cela devait murir en moi. Une fois que j’ai terminé cet exercice. Je relis, je cherche les erreurs, les incohérences. Ensuite, je fais venir les comédiens pour une lecture à plat. C’est capital pour moi. Les mots, c’est comme les vêtements, cela va. Ou pas. Nous discutons ensemble et nous validons. Nous partons ensuite sur une deuxième lecture à plat. C’est un peu l’orchestration. On parle pause, silence, rythme. Après, on y touche plus. La direction d’acteurs se résume ensuite à une gestuelle.

Dans quel contexte économique s’est fait Pas…de quartier ?

J’ai vendu ma villa en viager, sans rente, pour avoir plus d’argent. Mais j’en n’avais pas assez. J’ai demandé à mes amis polytechniciens de m’aider, ce qu’ils ont fait. Le budget est de 480 000€, sans salaire pour moi. Je ne me suis fait payer ni comme monteur, ni comme directeur de production. Toute ma retraite vient de la télévision ou je me faisais payer très cher. Je vais distribuer moi-même ce film, comme les trois précédents. Et je n’ai pas perdu d’argent. Là, je risque d’en perdre mais ce n’est pas grave.

Vous travaillez souvent avec très peu de budget. Comment faites-vous ?

Je travaille sans argent ! C’est une chose qui ne se fait jamais. Avec le salaire de certains réalisateurs, je fais deux films !

En parallèle de la sortie de votre film, vous sortez vos mémoires…

Pendant le confinement, beaucoup d’éditeurs m’ont contacté. Au final, je vais avoir cinq ouvrages qui vont sortir plus mon autobiographie. C’est Jean-Paul Barriolade, qui va les publier en deux tomes. Elles font 1400 pages. Je les ai écrites très rapidement.

On est impressionné par la richesse des détails qui accompagnent ses souvenirs…certains remontant à il y a 80 ans…

J’ai beaucoup de mémoire. C’est ce qui m’a permis d’aller jusqu’à Polytechnique sans pratiquement jamais vraiment travailler. J’écoutais juste en classe. Et pourtant, je suis aussi un grand bosseur !

Il n’y a guère de cinéastes en France qui ait fait Polytechnique…Qu’est ce que ce cursus vous a apporté comme réalisateur ?

A Polytechnique, je ne faisais rien. J’y ai pourtant appris le sens de l’organisation. Les connaissances, pour que l’on les retienne bien, il faut qu’elles soient organisées. Quand un obstacle se présente, je sais rebondir. Je suis rentré de la guerre d’Algérie fin 1959. Là-bas, j’ai résolu beaucoup de problèmes au quotidien. Bizarrement, je dirais que c’est là que j’ai appris le métier de producteur, en faisant sans le savoir des plans de travail ou des plans de financement. C’est en voyant A bout de souffle de Godard, mais aussi Lola de Jacques Demy qui est devenu ensuite mon meilleur ami, que je me suis dit que je pouvais passer à la réalisation. C’est ce que j’ai fait en 1961 avec Les petits drames. Un film perdu, hélas…

Dans tout votre récit, il y a toujours une référence à un film qui vous a accompagné ou marqué…le cinéma irrigue votre vie.

C’est sûrement pour cela que j’ai appelé ces mémoires Le cinéma français, et moi, et moi. En effet, le cinéma est ma vie. A cinq ans, j’ai vu mon premier film, Gaspard de Besse (un film d’aventures signé André Hugon sorti en 1935, ndlr). A six ans, je suis tombé amoureux de Daniele Darrieux en voyant Mayerling (un film de Anatole Litvak présenté en 1936 ; ndlr). Je l’ai vu deux fois en une seule journée. En sortant de la salle, j’ai dit à ma mère : «"je ferais du cinéma". Pourquoi ? pour rencontrer Danielle Darrieux. Après, je n’ai vécu que par et pour le cinéma.

Il y a un terme qui est un peu oublié aujourd’hui, c’est celui de "muse ". Certaines actrices ont été pour vous ces muses. On pense évidemment à Danièle Darrieux, mais aussi à Hélène Surgère ou à Marianne Bassler ?

J’ai tourné avec 472 comédiens à ce jour…Danièle Darrieux, cela a été clairement de la fantasmagorie. Pour Hélène Surgère, je l’ai rencontré sur un roman photo que je dialoguais. J’ai vu ses jambes, qui ressemblaient à celles de Marlène Dietrich et je n’ai eu de cesse ensuite de vouloir la rencontrer. Je lui au proposé Les ruses du diable (en 1966, ndlr). Elle a d’abord refusé puis a accepté de faire un jour de tournage. Cela a démarré comme çà et la rencontre a été fulgurante. J’ai trouvé de suite une comédienne discrète et présente, convaincante et convaincue. Mais je n’ai pas pensé à elle toujours systématiquement. Pour Corps à cœur (en 1979, ndlr), j‘avais pensé d’abord à un duo Alain Delon/Francoise Fabian. C’est en lui racontant l’histoire que je l’ai vu troublée. Elle s’est imposée.

Dans vos mémoires, vous parlez aussi très bien des autres cinéastes. Avec une même passion pour saluer certains, mais aussi en n’étant guère tendres avec d’autres…

Je vais surprendre mais je dirais que je suis davantage un cinéphile qu’un cinéaste. Aujourd’hui encore, je vois trois films par jour. Quand je n’aime pas un réalisateur, je le qualifie de cinéaste Canada Dry…Je ne dis pas que j’ai raison. C’est mon point de vue et il est passionné.

On parle aujourd’hui beaucoup de cinéastes qui passe à la fiction télé. Vous, vous avez très tôt commencé en travaillant pour le petit écran, et en ne le dénigrant jamais. Ce qui n’était pas forcément si courant à vos débuts chez les cinéastes, dit "purs et durs" ?

La série Les jurés de l’ombre, que j’ai tourné en 1989 pour Antenne 2 est l’une de mes œuvres dont je suis le plus fier. Je regrette que l’on ne puisse pas la ressortir en dvd. C’est l’INA qui en a les droits et qui les bloquent. J’ai même essayé d’aller au tribunal de grande instance sans succès pour résoudre ce problème. En même temps, j’ai eu aussi des déconvenues. J’avais travaillé avec Jean-Pierre Guerin sur une série de courts-métrages tirés des œuvres de Régine Desforges pour France 3. Nous étions tous content du résultat. Il m’a alors proposé de réaliser deux épisodes de la collection Imogène. Au bout d’une semaine, j’ai compris que je ne pourrais rien tirer de Dominique Lavanant, qu’elle était la patronne. Là, cela a été un contre-emploi pour moi.

Vous avez une vie tellement riche, pleine de rencontres. Vous n’avez jamais eu l’envie d’en faire un film. Ou, en tout cas, vous inspirer de certaines périodes, pour en faire quelque chose ?

Quand j’ai préparé En haut des marches, j’ai pris rendez-vous avec la télé en leur proposant de faire une série autour de l’histoire de ma vie dont En haut des marches serait la conclusion au cinéma. L’inverse de ce que l’on fait généralement. Tout le monde a trouvé l’idée originale mais a eu peur. Ils ont toujours peur de toute façon. Mais voulait, en fait, faire En haut des marches en fiction. Mais j’ai préféré le faire au cinéma.

Vous êtes le doyen des réalisateurs français en activité. Aujourd’hui, après Pas…de quartier et vos mémoires, vous avez envie de quoi ?

Jacques Rozier est plus âgé que moi, mais il ne travaille pas. Moi, en tout, cas j’ai envie de continuer. J’ai tout d’abord l’envie de faire un film, Au nom du père, avec Pascal Cervo en un jour. On se mettrait d’accord sur un cadre et tout le reste serait improvisé. Ensuite, je vais vendre mon catalogue Dialectik et l’arrêter. Et partir ensuite sur un autre film. Il sera tiré d’un roman qui est tombé dans le domaine public. Isabelle Huppert, Pierre Arditi et Olivier Marchal ont déjà donné leur accord pour jouer dedans. Il sera produit par Frédéric Corvez de Urban Films. C’est Charlotte Vande Vyvre qui sera la productrice déléguée. Ce sont des gens formidables. Cela fait 45 ans que je veux raconter cette histoire. J’espère juste que la Covid me foutra la paix !

Francois-Pier Pelinard-Lambert

© crédit photo :

L’accès à cet article est réservé aux abonnés.

Vous avez déjà un compte

Accès 24 heures

Pour lire cet article et accéder à tous les contenus du site durant 24 heures

cliquez ici

Toxic

Toxic

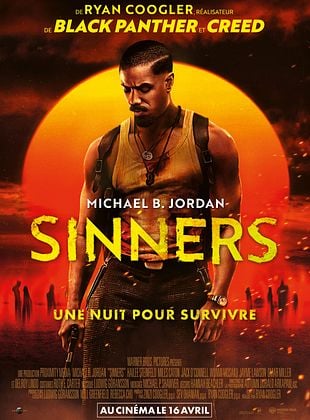

Sinners

Sinners

Rapide

Rapide

Oxana

Oxana

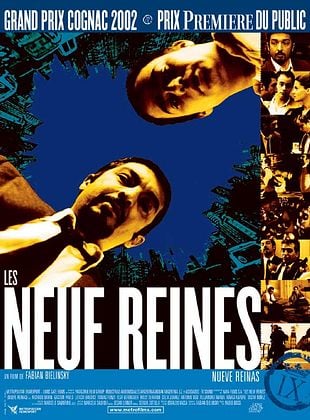

Les neuf reines

Les neuf reines

Le mélange des

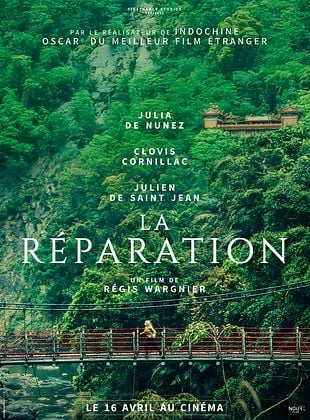

Le mélange des La réparation

La réparation

L'agneau

L'agneau

Kyuka - avant la

Kyuka - avant la Kaiju N°8:

Kaiju N°8: Harvest

Harvest

Festa Major

Festa Major

Dimanches

Dimanches

Comment devenir

Comment devenir Ceci n'est pas

Ceci n'est pas Animo Rigolo

Animo Rigolo

Aimons-nous

Aimons-nous